臨床研修プログラム

初期臨床研修プログラムの特色

- 当院と協力型研修病院・協力施設で病院群を形成し、厚生労働省が定めた2年の期間で、内科6ヶ月、 救急3ヶ月、外科1ヶ月、小児科1ヶ月、産婦人科1ヶ月、精神科1ヶ月、地域医療1ヶ月の必修科目の研修を 実施できる。

- 選択科目の研修期間を10ヶ月間設けており、広範囲かつ充実した内容の研修を実施できる。

- 救急疾患については時間外診療を含めて、指導医とともに診療に従事し、多くの症例を経験することができる。

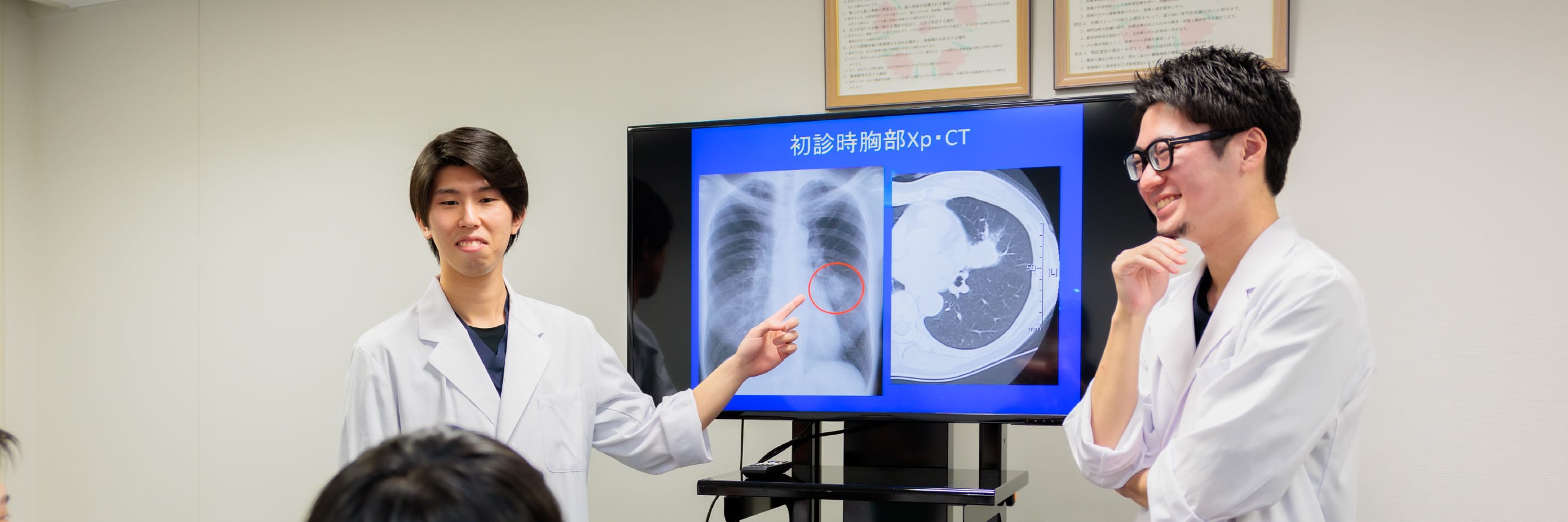

- 院内のCPC、各種教育セミナー(初期研修医対象早朝勉強会) 、講演会への参加及び外部の研究会、学会への参加ができる。

- 地域密着の医療を展開している当院では、日常の一般診療を通して、基本的な幅広い診療能力を習得できる。

- 地域医療に関しては、協力施設での研修を通して、高齢者医療、地域連携、介護福祉等が研修できる。

- 研修期間中に、研究会・学会での発表及び参加の機会が与えられる。

研修内容

1年目(必修)

| 内科 | 6ヶ月 |

|---|---|

| 救急 | 3ヶ月 |

| 外科 | 1ヶ月 |

| 選択診療科 | 2ヶ月 |

研修の評価と修了認定

研修医の評価と修了認定

「EPOC」で、研修医自身が自己評価を行う。

各科指導責任者は、研修手帳等を確認し、目標到達状況を適宜把握して、研修医が研修終了時までに到達目標を達成できるように調整する。

各科指導責任者は、研修管理委員会に目標到達状況を報告する。

研修管理委員会は、1年目修了時、2年目修了前に各科指導責任者の報告及びEPOC記録をもとに、各研修医の評価を行う。

研修管理委員会は、評価結果を病院長に具申し、承認後、病院長名にて研修修了認定証を交付する。

指導医・指導環境の評価

研修医は、指導医・指導環境の評価を行い、その結果は、指導体制の改善のために活用される。

研修プログラムの自己評価

研修プログラムが、効果的かつ効率的に実施されているかについて、研修管理委員会が中心となって、定期的に自己評価を行う。(年1回)